歯肉炎とは?原因・症状・予防法を分かりやすく解説!

歯周病

「歯磨きをしたら歯茎から血が出た…」

「なんとなく歯茎が腫れている気がする…」

こんな経験はありませんか?

痛みがないから大丈夫と放置していると、知らないうちに歯周病が進行し、最悪の場合、歯を失う原因になることもあります。

今回は、歯肉炎の原因・症状・予防方法について、分かりやすく解説します。

歯肉炎とは?

歯肉炎とは、歯と歯茎の境目にプラーク(歯垢)が溜まることで引き起こされる、歯茎の炎症のことです。

初期段階では軽い腫れや出血が見られますが、痛みがほとんどないため見過ごされてしまうことが多いです。

しかし、適切なケアを行わず放置すると、炎症が慢性化し、歯茎が下がったり、歯を支える骨が溶けたりする歯周病へと進行する可能性があります。

健康な歯茎はピンク色で引き締まっていますが、歯肉炎になると赤く腫れ、ブラッシング時に出血しやすくなります。

また、口臭の原因にもなるため、早めの対策が必要です。

歯肉炎の原因

歯肉炎の主な原因は、歯と歯の間や歯と歯茎の間に蓄積するプラークで、細菌が歯茎の腫れや出血を引き起こします。

歯肉炎の主な原因は、きちんとした歯磨きをできていないことです。

また、歯並びが悪く歯が重なっている方や、ブリッジなどの大きな被せ物が装着されている方は、特に注意が必要です。

歯肉炎の症状

・歯茎の赤み・腫れ

健康な歯茎は薄いピンク色で引き締まっていますが、歯肉炎になると炎症を起こし、赤く腫れぼったくなります。

特に、歯と歯の間や歯の根元付近に目立つことが多いです。

・歯磨きや食事時の出血

歯肉炎になると、歯を磨いたときや食事の際に歯茎から出血しやすくなります。

これは、炎症により毛細血管が拡張し、少しの刺激でも破れやすくなっているためです。

・歯茎のムズムズ感・違和感

歯茎がむずむずする、もしくは何となく違和感がある。

これらは、炎症による歯茎の微細な腫れや血流の増加が影響していることが多いです。

普段と違う感覚が続く場合は、早めに対処しましょう。

・口臭

歯肉炎では、プラークの中にいる細菌が増殖し、揮発性硫黄化合物(VSC)という臭いのもとを発生させます。

特に、朝起きたときや長時間話さずにいたときに口臭が強くなることがあります。

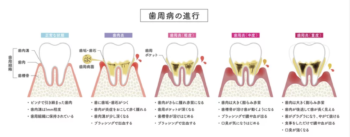

歯肉炎から歯周病への進行過程とは

①歯垢から歯石へ

プラークが除去されないまま時間が経つと、唾液中のミネラル成分と結びつき「歯石」になります。

歯石は硬くなり歯磨きでは取り除けないため、細菌の温床となり炎症が悪化します。

②歯周ポケットの拡大

歯肉の炎症が進むと、歯茎が歯から剥がれるようになり、歯周ポケットが深くなります。

これにより、歯周ポケット内でさらに多くの細菌が増殖し、炎症が加速します。

③歯槽骨の破壊

細菌が放出する毒素(内毒素)が歯茎や歯周組織に影響を与え、歯槽骨や歯を支える組織が徐々に溶かされます。

この状態になると、歯がぐらつき始め、やがて抜け落ちるリスクが高まります。

歯肉炎を予防するために大切な3つのこと

・正しい歯磨き習慣

少なくとも、朝晩の1日2回、丁寧に歯を磨きましょう。

就寝中は唾液の量が減るため、寝ている間に口の中の細菌が増えやすく、夜の歯磨きは特に重要です。

また、食後30分以内に歯磨きをすることで、食べ物の残りや酸を取り除く効果が高まります。

正しい歯の磨き方について詳しくはこちら!

・フロスや歯間ブラシの使用

歯ブラシだけでは、全体の60%ほどの汚れしか落とすことができないと言われています。

フロスや歯間ブラシを使用し、歯と歯の間の汚れまでしっかりと除去しましょう。

・定期的な歯科検診

ご自身ではきちんと磨けているつもりでも、歯と歯の間や前歯の裏側などは汚れが残りやすい部分です。

3ヶ月〜半年に1回は、歯科医院で検診を受け、歯石の除去やクリーニングを行いましょう。

まとめ

歯肉炎は早期の対策が最も重要です。

歯肉炎は適切なケアと治療で防げる病気です。

日々のセルフケアを心がけるとともに、歯科医院での定期検診を習慣にしましょう。

歯茎の腫れや出血などでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。