歯周病治療で歯を健康に!

静かに進行する歯周病は

歯の寿命を短くする

「歯茎から出血する」

「腫れて痛い」

「口臭が気になる」

このような症状に心当たりがある方は、歯周病の可能性があります。

横浜で歯周病治療をご検討中の方は、できるだけ早めに歯科医院で検査を受けることをおすすめします。

歯周病は、歯周組織(歯肉、歯槽骨、歯根膜、セメント質)に炎症を起こして、破壊する病気です。

具体的には歯肉からの出血、歯肉から膿が出る、歯がグラグラするなどの症状が起こります。

自覚症状がないまま進行する病気でもあり、炎症状態の改善を行わなければ歯周組織の破壊が進み、歯を失うことにつながります。

その結果として、機能不全や審美不全が起こる可能性があるため注意が必要です。

歯周病治療は、原因を突き止めて問題点を的確に改善することが大切です。

LION歯科・矯正歯科では、院長が歯周病学会認定医のため、より多くの患者さんに専門的な歯周病治療を提供することが可能です。

歯周病学会の認定医は3年以上歯周病治療に携わり、歯周病学会認定の期間で通算3年以上の研修を受けるなど、歯周病に特化した知識と技術の研鑽を積んできた歯科医師に与えられるものです。

神奈川県内に存在する歯科医院約4902軒のうち、日本歯周病学会認定医・専門医の所属する歯科医院は、約61軒。

そのなかで、認定医・専門医が2名以上所属するのはわずか12軒と少ないのが現状です。

当院では、歯周病学会認定医の理事長、その知識と技術を存分に活かすマイクロスコープ、Er:YAGレーザーなどの最先端治療にて歯周病の治癒を目指します。

-

目次

横浜で歯周病認定医による

高度な歯周病治療

できるだけ歯を残す歯周病治療

失った歯を補うためのインプラントや入れ歯、ブリッジといった治療法は様々存在しますが、やはり本物の歯に勝るものはありません。

私たちは、たとえ重度の歯周病であっても、できる限り患者さまの歯を残すことを目指し、最適な治療に全力で取り組んでいます。

経験・実績豊富な歯周病認定医

歯科用CTの正確な診断

年間400名程のセカンドオピニオン含む歯周病でお悩みの患者さまを診ており開院から現在までの11年間でトータル4,000名程の歯周病患者を改善しました。横浜市内を中心に、近隣エリアからも多くの患者さまにご来院いただいています。

その実績から、どんな症状の患者さまにも根本的な原因を解明してベストな治療計画と、最善の結果を提供します。

歯科用CTを使用した精密な診断の上で患者さまに合った根拠のある治療計画を立てています。

先進設備の充実で

治療効果の最大化

保険診療でマイクロスコープを

使用した 「よく見える精密治療」

当院では、マイクロスコープをはじめとした先進的な設備を充実させ、歯科医師の技術だけに頼らず、デジタル技術を駆使して患者さまの負担を軽減し、より精度の高い歯周病治療を実現しています。

さらに、保険診療内でもマイクロスコープを使用し、質の高い治療を提供しています。

こんなお悩みありませんか?

- 歯磨き中に歯茎から血が出て痛い

- 口臭がする

- 歯が浮く感じがする

- 食事中に歯がぐらぐらする

- 歯茎が下がってきた

- 歯茎から膿が出ることがある

LION歯科・矯正歯科の歯周病治療

拡大鏡を用いる歯周病治療

当院では、歯周病治療を含めたすべての歯科診療において、サージテル社の拡大鏡を用いて治療を行っています。

視野を高倍率の拡大鏡で診ることで、より確実な歯周病治療が行えます。

歯周病治療のなかには歯石の除去、歯周外科処置、被せ物の治療など、さまざまな治療法があります。

これらの治療において、肉眼で診る視野と拡大鏡で見る視野で治療をするのでは、治療の精度に大きな差が出ることは間違いありません。

例えば、肉眼で歯石の塊を除去してきれいになったように見えても、歯の表面には細かい歯石がミクロレベルで残っている場合があります。

歯にわずかに残った歯石は新しい歯石の素となり、歯周病の改善を邪魔するだけでなく、再発を招く可能性もあります。

そのため、わずかな歯石まで見逃さずに、しっかりと丁寧に除去することが大切です。

拡大鏡を使うと、歯石が見えるようになるだけでなく、器具を当てる角度や動かす範囲を肉眼よりも細かい視野で診てコントロールできるため、確実かつ安全に歯石除去を行えます。

また、拡大鏡でお口の中を観察することは、歯周病の患者さんが抱える問題点の発見にも活躍します。

そのひとつが、被せ物と歯の境目にある隙間です。

被せ物と歯の境目にある隙間には汚れが溜まりやすいため、歯周病リスクが非常に高くなります。

拡大鏡を使ってよく観察することで、このような細かいところに潜む歯周病の原因をいち早く特定し、対策を考えることができます。

精度の高い治療を積み重ね、ひとつひとつの問題点を解決することが『歯周病を治す』というゴールへの到達につながると考えています。

そのためには、拡大鏡を使ってミクロレベルで口腔内を観察し、的確な処置を行うことが重要です。

歯周病治療に効果的な

Er:YAGレーザー治療

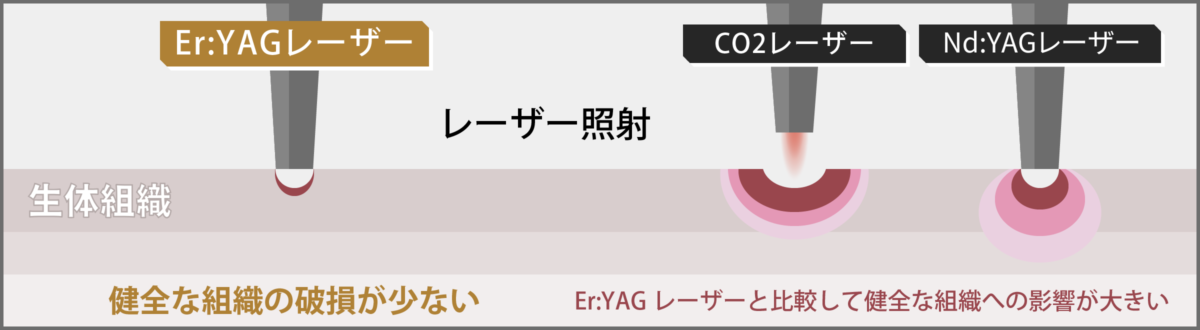

Er:YAGレーザーは、レーザーの照射とともに注水を行えるため、処置を行う際の痛みが出にくいという特徴があります。

数あるレーザーの中で唯一、歯石除去が許可されているほど安全性の高いレーザーです。

妊娠中の方、高血圧、心臓病がある方でも安心して使用できます。

また、ほかの歯科用レーザーよりも熱が発生しにくいため、歯茎の切開のような侵襲性の高い処理の際にできてしまう傷の治りが比較的早いといわれています。

Er:YAGレーザーは、歯科治療のあらゆる場面で使用されており、歯周病治療でも以下のようなケースで活用されます。

■ 歯周病治療におけるEr:YAGレーザーの使用例

先端のチップを交換することで、骨のような硬組織から歯茎のような軟組織の処置に幅広く使用できます。

①歯周ポケットへの照射による歯周病細菌の死滅

②歯石除去

③歯肉整形

④歯周外科処置

⑤歯肉のメラニン色素沈着やメタルタトゥーの除去

■Er:YAGレーザーの特徴

・複雑な歯周ポケット内の感染源を的確に除去

歯周病では歯周組織の炎症により、歯周ポケット内に炎症性の組織が発生します。

そのため、感染源の除去をしないことには、歯周病は治りません。

Er:YAGレーザーは、歯周病の原因である歯石や不良肉芽組織を取り除き、組織内の歯周病細菌を死滅させることができます。

そのため、歯周外科処置の際に使用したり、歯周ポケット内にレーザーを当てたりして、歯周病の原因である歯周病菌などを除去することが可能です。

歯周病の感染源を除去し、原因となる歯周病菌を死滅させることで、病状の回復も自然と早くなります。

・薬気の耐性菌ができるリスクも少ない

抗菌薬のように耐性菌ができる心配なく、歯周病菌を死滅させることができます。

・歯周組織と歯の根の再付着も促進

歯周ポケット内の炎症組織にレーザーを照射することで、歯周組織と歯の根の再付着が促進されて、歯周ポケットの改善が期待できます。

マイクロスコープを使用した歯周病治療

LION歯科・矯正歯科では、マイクロスコープを使用した精密歯科治療を保険診療内で行っております。

マイクロスコープを使うことで歯周病の早期の発見ができ、最小限かつ精密な治療が可能です。

また、他院で抜歯と診断された歯でも、マイクロスコープで精密な歯石除去や歯周外科治療などを行うことで、歯を残せる可能性もあります。

抜歯と診断されるほどシビアな状態の歯周病では、より精密な治療が求められます。

歯周病治療では、さまざまな治療法や薬も開発されていますが、歯石やプラークといった根本的な原因を除去できなければ、それはただの対症療法であり、根本的な問題解決にはなりません。

歯周病治療は、とにかく感染源となる歯石やプラークを取り除くことが大切です。

マイクロスコープにより一層細かいところまで観察できるようになれば、感染源の取り残しが圧倒的に少なくなります。

歯周病治癒の促進と再発防止のためには、欠かせない機器です。

当院では、最新のマイクロスコープを用いた精密歯科治療で、すべての患者さんの「なかなか治らない」 という問題を一つひとつ解消し、より高い治療技術で対応いたします。

■マイクロスコープを使うメリット

・感覚に頼っていたミクロの世界を可視化

マイクロスコープを使用すると、拡大鏡よりもさらに細かい世界を可視化することができます。

肉眼の4〜20倍まで視野を拡大して観察できるため、肉眼とレントゲンの情報から感覚に頼って診ていたミクロの世界を的確に把握し、根拠を持って治療を進められるようになります。

・明るい視野の確保が可能になる

マイクロスコープの先端についたライトが術部を明るく照らしてくれるので、より鮮明に視野を確保することができます。

・根本的な問題解決をサポート

肉眼で確認しにくい領域を診てアプローチでき、精密な治療で歯周病の根本的な問題解決をサポートします。

歯周病治療の内容

治療内容

歯周組織の破棄を防ぐ治療が歯周病治療です。

原因を的確に見極め、適切な処置を行います。

歯周組織の破壊には2つの原因があります。

1つ目は口腔内の細菌感染による炎症です。

この場合は、歯科医師や歯科衛生士による感染源の除去を行い、口腔内の感染状態の改善を図ります。

■細菌感染による炎症がある場合の処置

・歯石の除去

超音波スケーラーや手用スケーラーなどの専門の機械を使用して、歯にこびりついた歯石を落とします。

・保存不可能な歯の抜歯

歯周組織の破壊が進み、どうしても保存できない歯には抜歯を検討します。

・歯周外科処置

歯茎を切り開いて感染源を除去したり、歯茎を切り取って形を整えたりして歯周病の改善を図ります。

歯周ポケットが深く、クリーニングや歯石の除去では治癒が難しい場合に行います。

2つ目の原因は、噛み合わせによる過度な力の負荷です。

歯周病が進行して歯が揺れている状態が続くことで、さらなる歯槽骨の吸収も生じます。

この場合は動揺歯の固定や、噛み合わせの調整で安定を図る処置を行います。

■噛み合わせによる過度な力の処置

・動揺歯の固定

隣り合った歯を専用の接着剤で固定して、歯が揺れにくいようにします。

・噛み合わせの調整

噛んだときに力がかかりすぎるところだけ、歯の健康に支障がない程度に削って当たりを弱くします。

また、被せ物の調整をしたり歯科用の樹脂をつけたりして、全体の噛み合わせのバランスを調整することもあります。

歯周病治療を行うメリット・デメリット

メリット

■長期的に安定した口腔内の維持ができる

歯肉炎、軽度歯周炎、中等度歯周炎、重度歯周炎、どの状態であっても歯周組織の改善は絶対です。

どんなに美しいインプラント治療や、きれいなセラミック治療を行っても、すべての土台となる歯周組織の健康がなければ、長期的に安定した状態を保つことは難しいといえるでしょう。

きちんと歯周病と向き合って改善することで、将来的に長く自分の歯で食事ができる口内環境を維持することができます。

自分の歯で噛めることは、全身の健康や脳の活性化にも良い影響をもたらします。

歯周病治療において安易に治療期間を短くし、早期の問題解決を図るのは本当の治療のゴールとはいえません。

歯周病の状態によっては、根気のいる治療となりますが、患者さんと担当医で協力し合い、二人三脚で治癒というゴールに向かいましょう。

デメリット

■歯肉の退縮と知覚過敏が生じる

歯周病治療で起こるデメリットは、歯肉退縮による審美性の低下と知覚過敏です。

歯周病に罹患している方は、3㎜以上の歯槽骨の吸収が認められる可能性があります。

歯肉の位置は歯槽骨の位置に比例しますので、歯周病が進行するほど歯肉退縮が認められるようになります。

歯周病で炎症状態にある歯茎は腫れあがっているため、治療前は歯茎が退縮してないように見える場合があります。

しかし、治療が進み炎症状態が改善されると、歯槽骨の位置に比例して歯茎が下がってきます。

その結果、歯の根が露出して冷たいものや歯ブラシが当たる刺激で知覚過敏症状が発生する可能性があるのです。

かといって、歯肉退縮と知覚過敏が嫌だといって歯周病を放置しておくと、歯槽骨の吸収が進んで歯が抜けてしまいます。

歯周病による口臭も発生してコミュニケーションにも支障が出てくることがありますので、早期に治療しましょう。

歯周病治療の流れ

問診

初診でご来院された際に、主訴である一番のお悩みを伺います。

今までの歯の治療歴や、症状の変化なども確認をいたします。

また、お口の中だけでなく、生活習慣や全身状態など、そのほかのお話も詳しく伺いながら、今後の歯周病治療に必要な情報をまとめます。

歯周病は、喫煙やストレスなどの生活習慣、糖尿病や心疾患とも関わりの深い病気です。

これらが歯周病を悪化させる要因にもなるため、一見すると関係ないように聞こえる質問にはなりますが、お時間をいただいてひとつずつお伺いいたします。

ほかにも、妊娠中はホルモンバランスの変化から歯茎の炎症が起こりやすく、つわりの影響で歯磨きがしにくい時期があります。

口内環境の悪化により歯周病が発生・進行しやすいタイミングとなりますので、詳しくお話をお聞かせください。

レントゲン撮影

歯周病治療では、歯を支える骨の状態を知ることが非常に重要です。

デジタルレントゲン・CTを撮影し、お口全体と各部分の歯槽骨の状況を調べます。

・デジタルレントゲン

デジタルレントゲンは平面でお口全体を広く確認することができるので、歯周病治療では必須の検査です。

お口全体の骨のラインを観察し、「どの部位の歯周病リスクが高いのか」「歯の根に対してどのくらい骨が残っているか」を観察します。

・CT

CTは骨の状態を立体的に撮影できるため、平面のデジタルレントゲンでは得られない、歯の外周すべての骨の状態を把握できます。

的確に治療を行うことはもちろん、他院で歯周病により抜歯と診断された方の歯を残す可能性を探るには、検査の段階から精密な情報収集を行う必要があります。

当院では両方のレントゲンを撮影し、より精密な治療を行えるようにしています。

口腔内撮影

治療の進行に応じて、見た目の変化を追いながら、患者さんにも視覚的に治癒状況を理解していただくために、お口の中の写真を撮影します。

撮影した写真は、治療ブースにある大きな画面でご確認いただけるので、患者さんにも客観的かつ論理的に状態を把握していただけます。

歯周病は、歯についた歯石やプラークの状態、歯茎のラインや色が重要な情報源となります。

軟組織である歯茎と色は、白黒のレントゲンで記録できない情報のため、口腔内写真の記録もとても大切です。

歯石とプラークは歯周病の最たる原因です。

写真でこれらの付着状況を見ることで、クリーニングで重要視するポイントを把握することができます。

また、歯周病になると歯茎が腫れてブヨブヨして見えたり、歯肉退縮が起こったりします。

歯茎の色も初期は赤く腫れ上がっているものが、重症化してくるにつれて赤黒い色や紫色になってくるため、写真からも歯周病の進行具合を確認できます。

歯周組織検査

歯と歯ぐきの間の歯周ポケットに専用の器具を差し込んで、1本の歯に対して6カ所の深さを測ります。

また、歯を実際に触ってみて、歯の動揺がどのくらい起きているかを確認します。

歯周ポケットの深さと歯の動揺度によって、軽度・中等度・重度歯周病のどれに該当するか診断することができます。

実際のお口の状況を数値化して、客観的なデータとして歯周病の状態を把握するのに必要です。

【歯周ポケットの深さと歯の動揺による病状の目安】

・軽度歯周病

歯周ポケットの深さ3mm以内

歯の動揺度1度(0.7mm~1.0mm以内)

・中度歯周病

歯周ポケットの深さが3~6mm以内

歯の動揺度1~2度(1.0mm~2.0mm以内)

・重度歯周病

歯周ポケットの深さが6mm以上

歯の動揺度2~3度(2.0mm以上)

診断・コンサルテーション

問診、レントゲン・CT画像、口腔内写真、歯周組織検査から得られた情報を元に、診断結果と問題点の説明を行います。

問題点の解決を図るためのいくつかの治療計画をご提案し、患者さんのご希望に沿った最善の治療方法を一緒に選択します。

画像や写真、審査結果もご覧いただき、問題点を理論的かつ客観的にご理解いただけるようにご説明いたしますので、ご安心ください。

ご説明の途中でも、何か疑問や質問がございましたら、ご遠慮なくお伝えください。

歯周病治療にはさまざまな方法があり、場合によっては被せ物の作り直しが必要になることもございます。

当院は、あらゆる分野に精通した歯科医師とスタッフのチーム医療を行なっております。

被せ物の作り直しなど、他の分野の歯科医師と連携が必要な歯周病治療をご提案する場合は、専門の歯科医師からご説明を差し上げます。

最終的にできるだけ自分の歯で噛める、審美的にも美しい歯を目指しましょう。

歯周組織検査(再評価)

歯周病治療は、クリーニングや歯石除去を行う「歯周基本治療」から始まります。

歯周基本治療のみで成果が出ないときは、歯茎を切り開いて処置を行う「歯周外科治療」に移行します。

そのため、まずは歯周基本治療が終わった段階で、どの程度歯周病が改善されたかをチェックします。

この段階で充分に改善されていれば、治癒と評価します。

検査内容は、口腔内写真撮影と歯周組織検査による歯周ポケットの深さと歯の動揺度の測定です。

噛み合わせや被せ物の治療が必要な場合は、歯周病治療の状況を見ながら治療を進めます。

4㎜以上の歯周ポケットが存在する中等度〜重度歯周病の場合は、さらに歯周外科処置を行うことが多いです。

同時に、患者さんにも自宅での歯磨きやケアを行なっていただきます。

歯ブラシやフロスの使い方は、歯科衛生士が指導を行いますので、ご安心ください。

歯周外科治療

深い歯周ポケットがあり、骨吸収が多い中度〜重度歯周病の場合に行います。

・フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)

歯茎を切り開いて、深い歯周ポケットの奥にある歯石やプラークを除去します。

・切除療法

歯磨きがしやすくなるように、歯茎を切って歯周ポケットを浅くします。

・再生療法

骨吸収が多い場合、歯を支える骨に薬を塗り、再生を図ります。

・根面被覆術

歯周病により歯茎が下がって露出した歯の根元を覆う治療です。

・遊離歯肉移植術(FGG)

上顎の裏にある固い歯肉を移植して、歯周病で亡くなった歯茎を再生します。

・小帯切除術

上の前歯の真ん中にある歯茎と唇を繋ぐヒダを切り、短くします。

いずれも、

「歯周ポケットの中にある感染源を取り除くこと」

「歯周病で失った骨や歯茎を再生させること」

「歯茎の形を整えて歯石やプラークが溜まりにくく、清掃しやすい環境を作ること」

を目的に行われます。

機能回復・審美治療

歯周外科処置後、再度歯周組織検査を行い、歯周組織が改善しているかをチェックします。

場合によっては、再度レントゲンやCTの撮影を行い、骨の状態も確認します。

改善が見られており、この段階で歯の欠損がある場合には、「噛める処置」すなわち機能回復処置に進んでいきます。

機能を回復する処置としては、インプラント、ブリッジ、入れ歯などがあります。

患者さんのご要望に合わせて選択し、機能回復を図りながら、同時に審美回復も行っていきます。

機能回復の処置は、基本的に歯周病治療が終わってからとなるため、患者さんによっては長い道のりに感じることも多いでしょう。

しかし、どんなに噛めるインプラント治療やきれいなセラミック治療を行っても、すべての土台となる歯周組織の改善がなければ、長期的に安定した状態を保つことは難しいといえます。

歯周病治療後もメインテナンスを行い、健康な状態を保つようにしましょう。

メインテナンス

LION歯科・矯正歯科では3ヶ月、もしくは6ヶ月の間隔でのメインテナンスを推奨しています。

その理由は2つあります。

1つ目は、日々良好な歯磨きを行っていたとしても不十分な場合があり、それに対して早期に対応する必要があるからです。

実は歯磨きで落とせる歯と歯の間にある汚れは61.2%といわれており、フロスを併用しても79%、歯間ブラシによる清掃を行なったとしても84.6%ほどがセルフケアの限界です。(※)

つまり、どんなに完璧に歯磨きを行なっているとしても、セルフケアだけではわずかな汚れが残ってしまうのです。

2つ目は、歯周組織改善後でも状態によっては再発しやすい治癒形態の部位が存在する可能性があるからです。

しかし、たとえ再発しても早期に対応することで、簡単に改善することができる可能性がありますので、定期的なお口のチェックは欠かせません。

※日本歯科保存学雑誌2005年発行より

歯周病認定医

氏名:横井 宏幸(ヨコイ ヒロユキ)

役職:理事長 歯科医師

診療日:火・水・木・金・土

略歴

神奈川歯科大学卒業

明海大学病院歯周病科 入局・

歯周病認定医を取得

臨床研修指導歯科医

在学中はアメリカンフットボール部に所属し、

卒業後も社会人リーグでプレー

2014年4月2日 LION歯科・矯正歯科 開院

所属学会

日本歯周病学会

氏名:吉野 剛史(ヨシノ タケシ)

役職:歯科医師

診療日:金

略歴

昭和大学卒業

神奈川歯科大学附属横浜クリニック

臨床研修医修了

神奈川歯科大学附属横浜クリニック

インプラント科所属

神奈川歯科大学大学院卒業

歯周病認定医取得

所属学会

日本歯周病学会会員

日本口腔インプラント学会会員

日本口腔インプラント学会専修医

治療期間・費用

歯周基本治療 |

||

|---|---|---|

| 治療期間 | 3〜6ヶ月 ※歯周病の進行状態や問題点の数にもよります |

|

| 費用 | 1回 | 1,500円程度 3割負担の場合 |

| 基本的にすべて保険診療で対応可能で、一般的な方は3割負担で治療を受けていただけます。 初診でレントゲン撮影や歯周検査などを行う場合は、3,000〜5,000円ほど費用がかかります。 |

||

| 被せ物の作り直しが必要な場合 | 1歯あたり | 2,750円 |

| セラミックの場合 ※被せ物の費用は、素材や本数に応じて変わります。 |

44,000円〜 | |

| ※被せ物の作り直しが必要な場合は、仮歯などが自費診療になる場合があります。 | ||

| インプラントや入れ歯が必要な場合 | 歯の欠損部の機能回復にインプラントや入れ歯が必要な場合は別途費用がかかります。 一部の入れ歯のみ保険適用となりますが、審美性の高い入れ歯やインプラントは自費診療となります。 |

歯周外科処置 |

||

|---|---|---|

| 治療期間 | 口腔内をいくつかのブロックに分けて 治療を行います。 1ヶ月に1ブロック行う予定となり、 ブロック数によって 治療期間が変わります。 |

|

| 費用 | 歯周外科治療には保険診療と 自費診療があり、施術内容によって 費用は異なります。 骨や歯茎の再生療法を ご希望される場合は 自費診療の選択もあります。 |

|

【歯周外科治療における |

機能回復

|

|||

|---|---|---|---|

| 治療期間 | インプラント治療 | 4〜7ヶ月 | |

| 入れ歯 | 2〜4週間 | ||

| ブリッジ | 2〜4週間 | ||

| 費用 | それぞれの治療項目に準じます。 |

よくある質問

-

下がった歯肉は治せますか?

-

歯周病で下がった歯肉は基本治せません。

ただし、限局的な歯肉退縮は治せるケースもありますので、ご相談下さい。

-

歯茎から血が出ないのに歯周病といわれました。本当ですか?

-

歯茎からの出血は、歯周病の症状の1つです。

しかし、喫煙習慣のある方は出血しにくいなど、必ず起こるものではありません。

検査を行い、客観的なデータで確認するのが望ましいです。

-

歯茎が腫れたり治まったりを繰り返しています。これは歯周病ですか?

-

身体の健康状態や免疫力によっては、歯周病の症状が出たり治まったりを繰り返すことがあります。

繰り返し症状が出ることで、歯周病が慢性化することもあるため、早めに歯医者を受診しましょう。

-

歯石取りが痛いです。なんとかなりませんか?

-

炎症が起きている歯茎や歯に器具が触れることで痛みを感じる患者さんもおられます。

当院では、麻酔下で痛みのない歯石取りも行なっていますので、お申し付けください。

-

歯石はどのくらいの間隔で取ってもらうと良いですか?

-

当院では3〜6ヶ月ごとにメインテナンスにお越しいただき、歯石の除去をすることをおすすめしています。

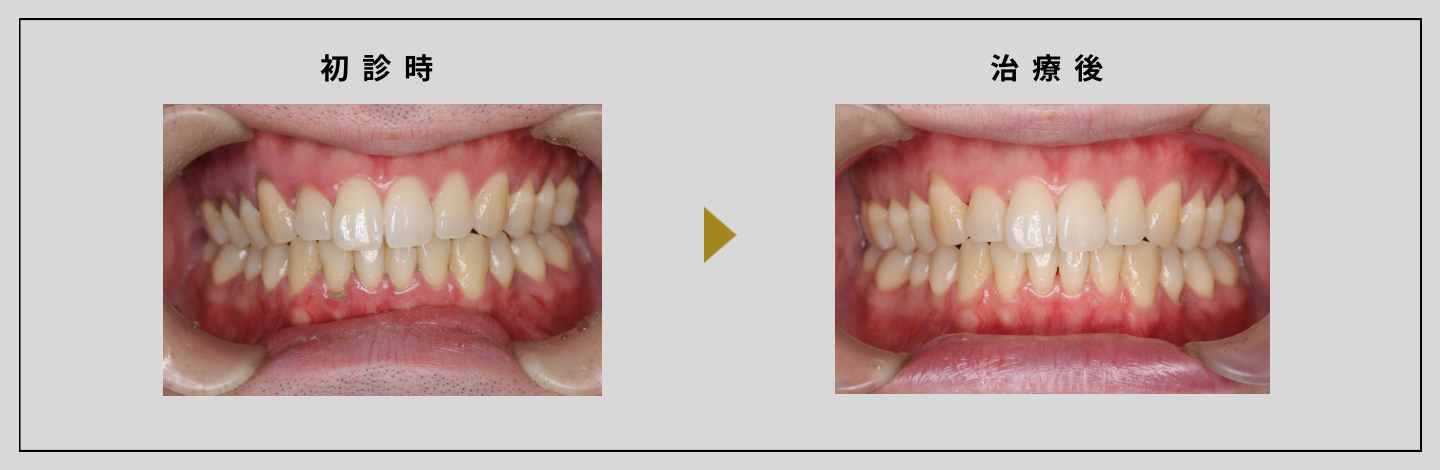

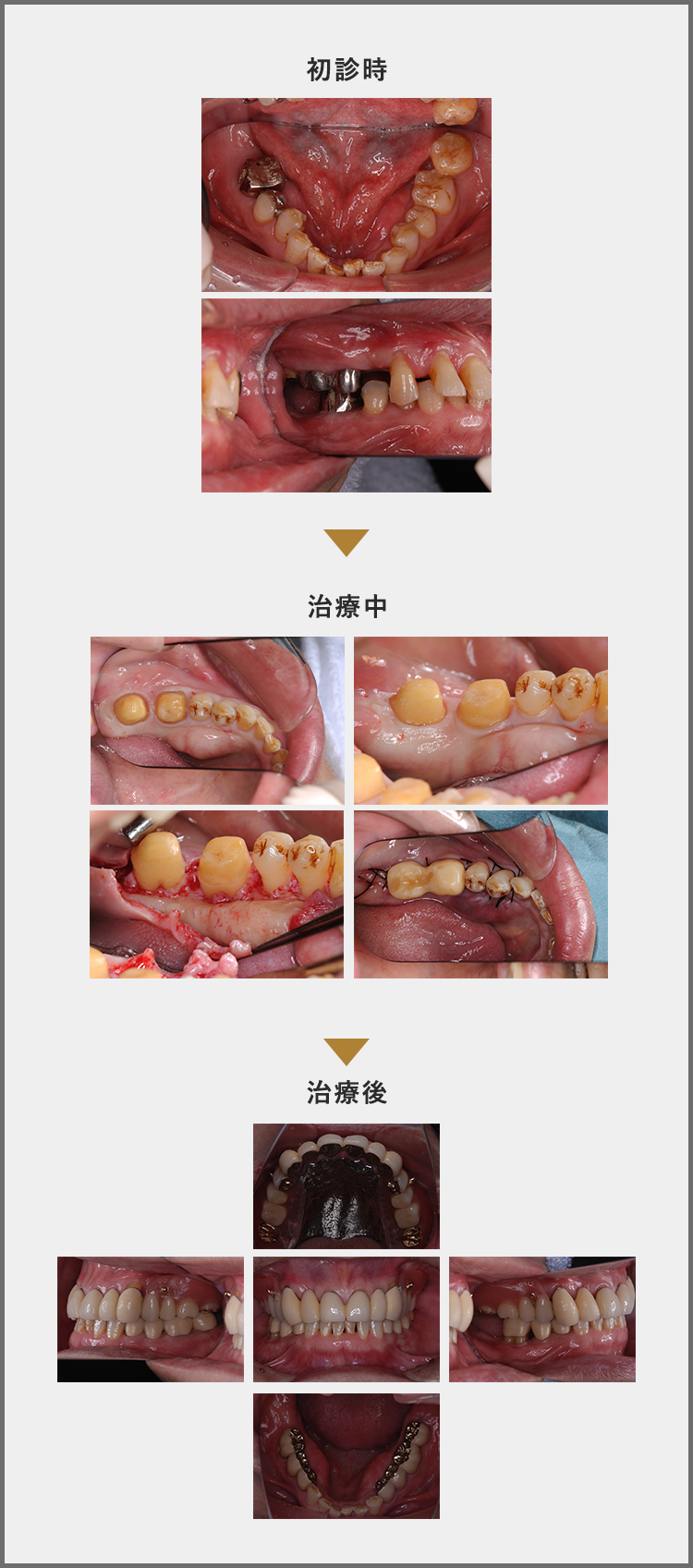

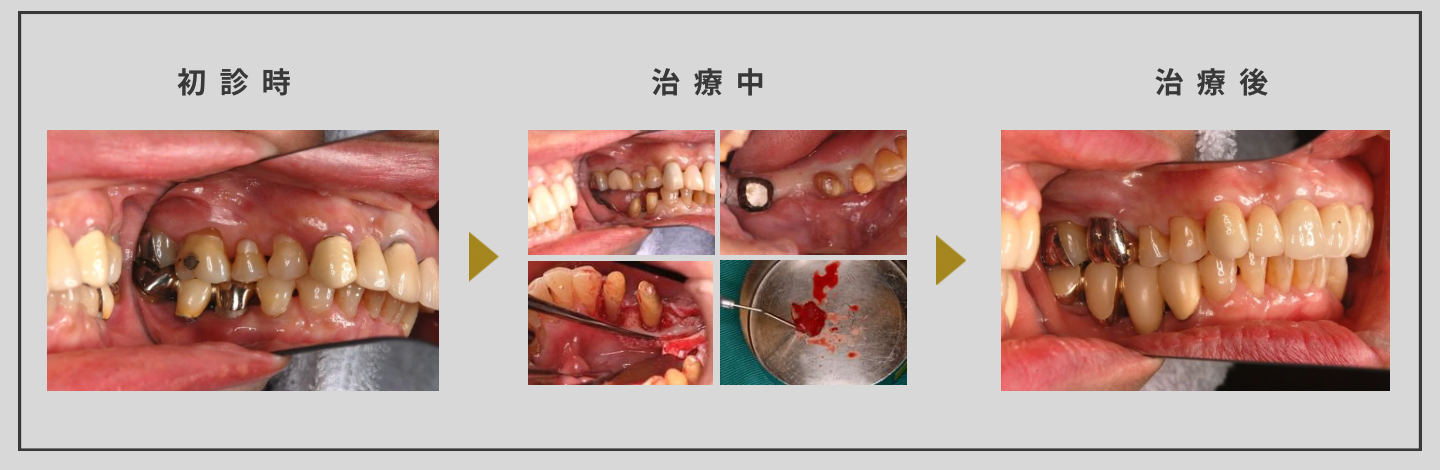

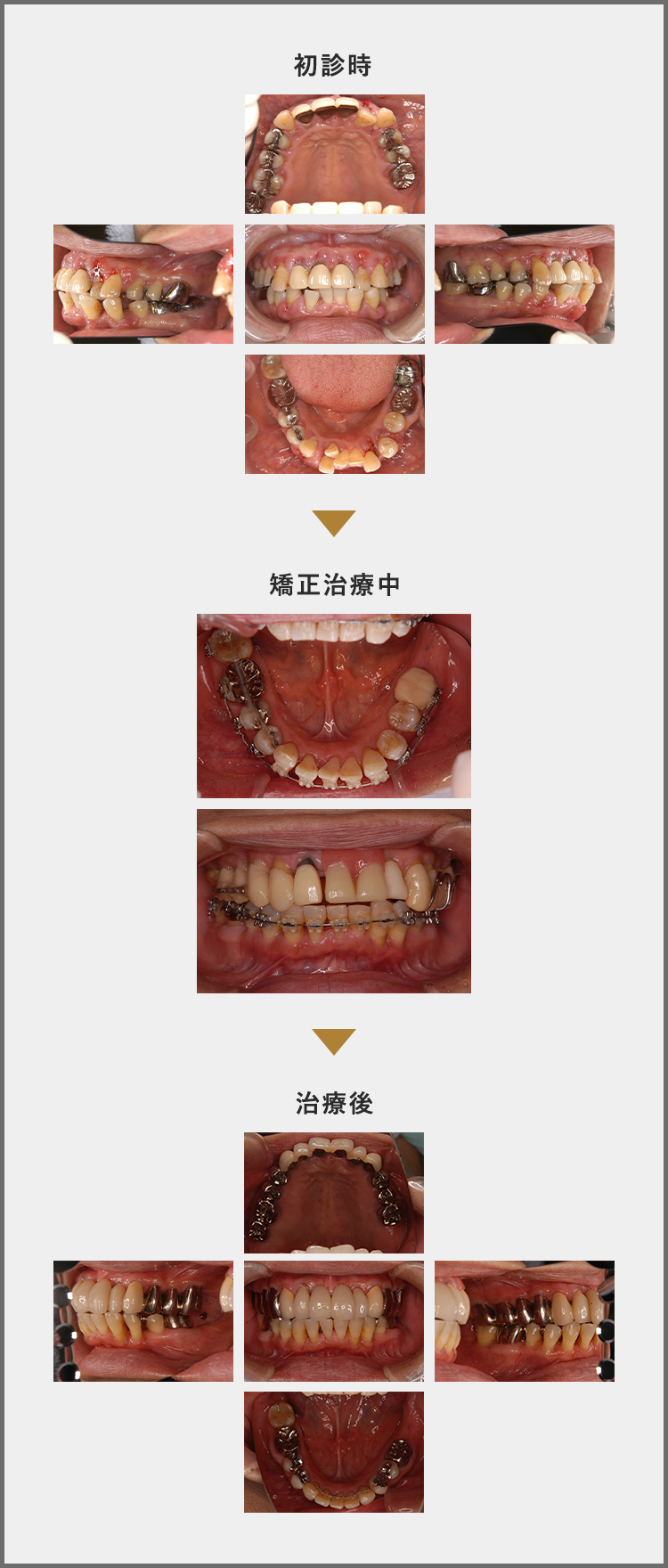

症例①

非外科処置での歯石除去処置

| 治療期間 | 約2ヶ月、7回 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 これにより、辺縁歯肉の炎症が改善されました。 |

| 費用 | すべて保険診療で対応。約10,000円 |

| 保険の有無 | 保険診療 |

| リスク・副作用 | 歯肉退縮、知覚過敏症状 |

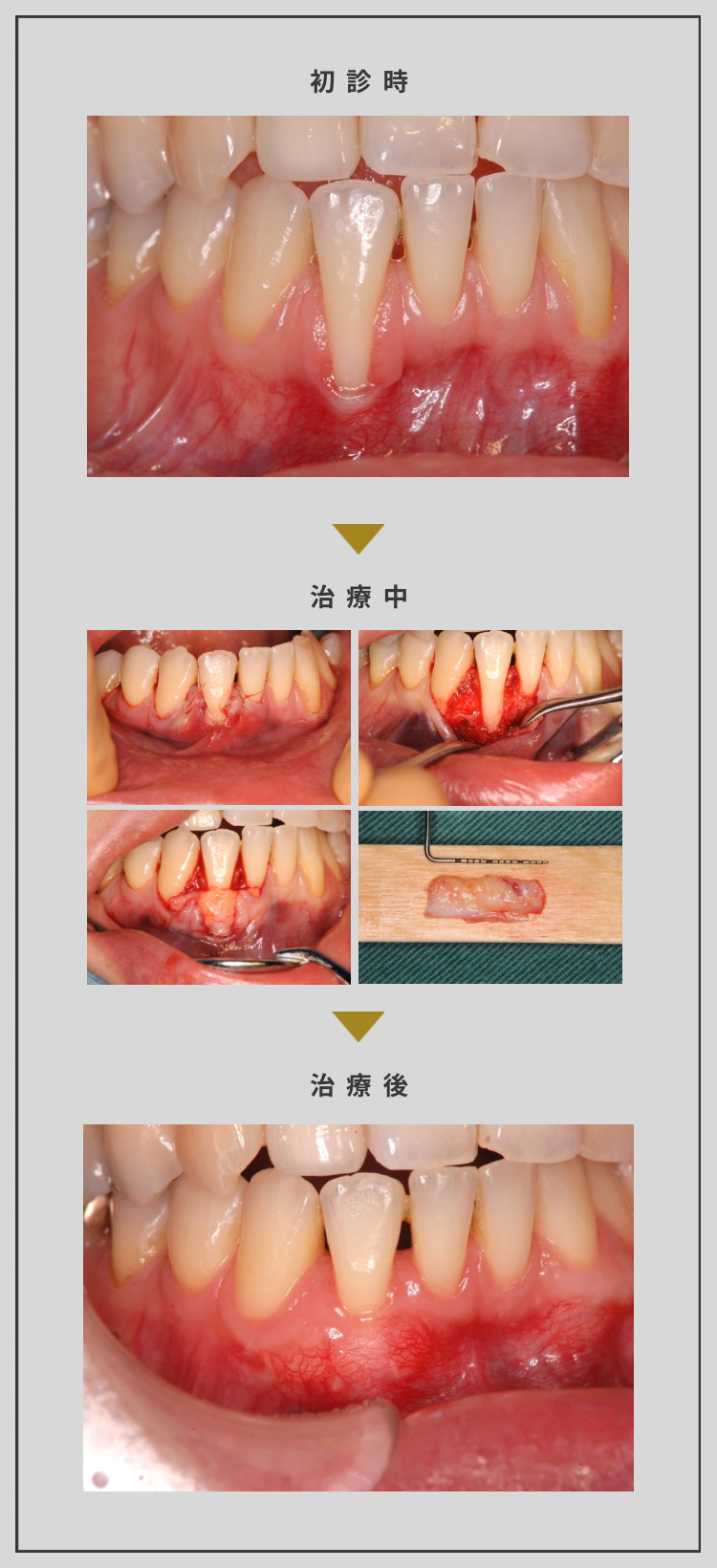

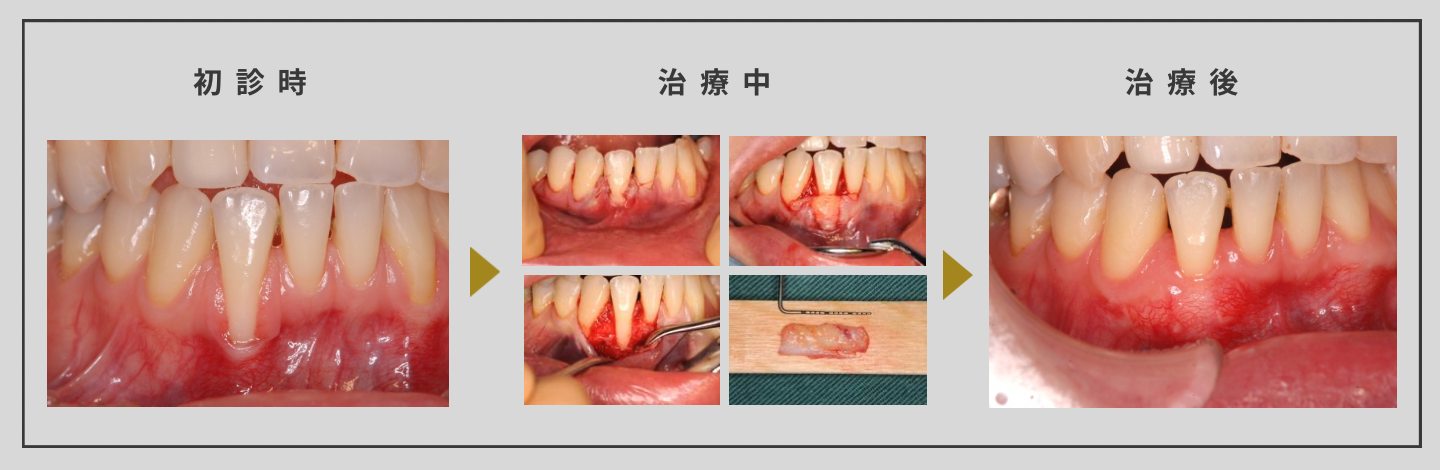

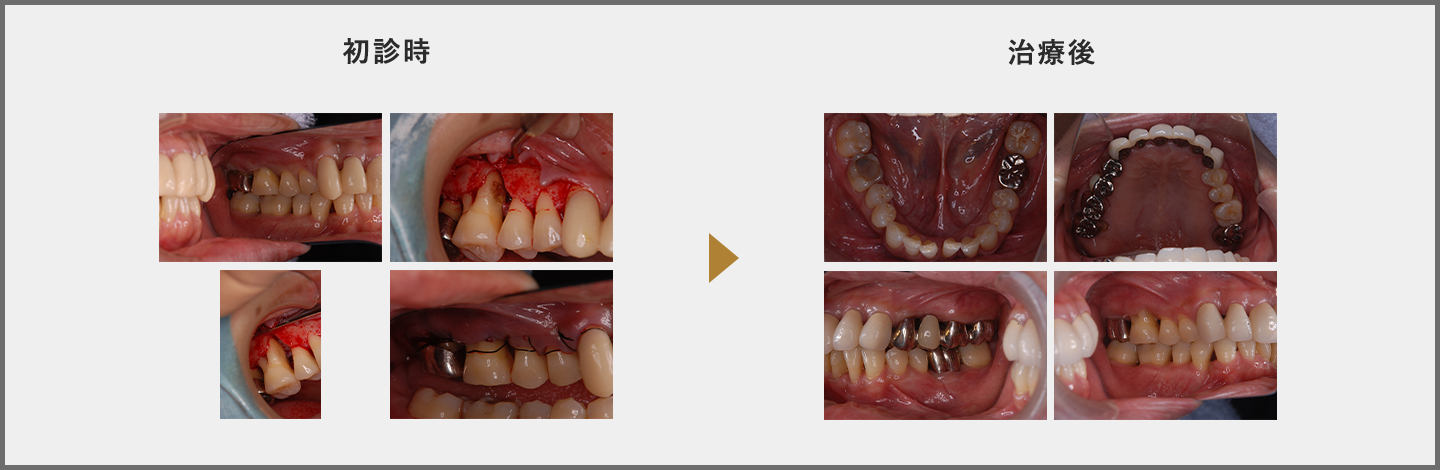

症例②

他院で矯正治療後に生じた歯肉退縮に対し、根面被覆術を行った1症例

| 治療期間 | 治療期間3ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉退縮部位に患者さんの口蓋から採取した歯肉結合組織を移植しました。 |

| 費用 | 99.000円 |

| 保険の有無 | 自由診療 |

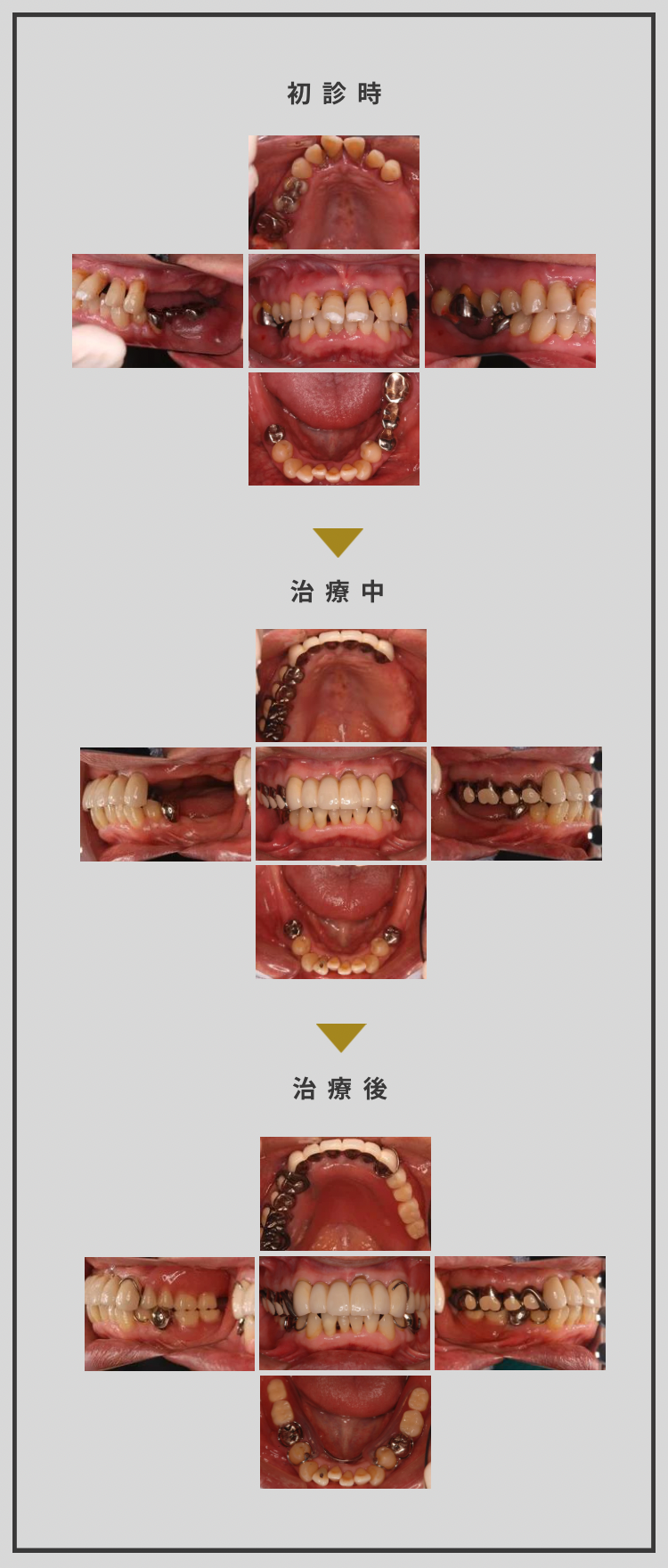

症例③

咬合支持域の喪失により前歯部のフレアーアウトを歯周治療と歯周補綴により改善した症例

| 治療期間 | 約1年6ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 それでも歯周ポケットの改善が認められなかった部位に、歯周外科処置により炎症改善を行っています。 歯肉の炎症と歯周ポケットの消失を確認しコーヌステレスコープ義歯を用いて、咬合支持域の確立と動揺歯の安定を確立しています。 |

| 費用 | 歯周治療は保険で総額約34,000円 コーヌステレスコープ義歯約1,200,000円 下顎クラウン約300,000円 |

| 保険の有無 | 自由診療 |

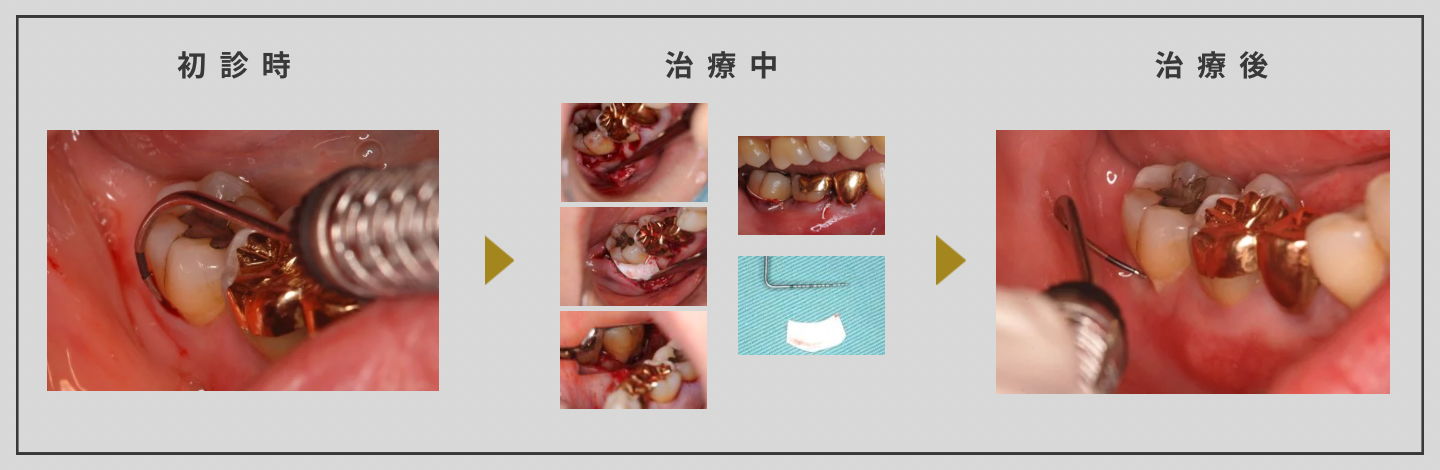

症例④

下顎右側第二大臼歯分岐部病変に対する歯周組織再生療法

| 治療期間 | 約6ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 下顎右側第二大臼歯分岐部に6㎜の歯周ポケットによるLindeの分類2度の病変を認め、吸収性膜を用いた組織再生誘導法を行いました。 6ヶ月の治癒期間を待ち再度歯周検査を行ったところ歯周ポケットが3㎜に改善が認められました。 |

| 費用 | 99,000円 |

| 保険の有無 | 自由診療 |

症例⑤

下顎右側小臼歯部にエムドゲイン再生療法を行なった症例

| 治療期間 | 約9ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 それでも歯周ポケットと骨欠損の改善が認められなかった部位に、歯周外科処置のエムドゲインを用いた歯周組織再生療法を行っています。 その結果歯周ポケットの消失とレントゲン所見で骨欠損の部位の骨の再生が認められました。 |

| 費用 | 66,000円 |

| 保険の有無 | 自由診療 |

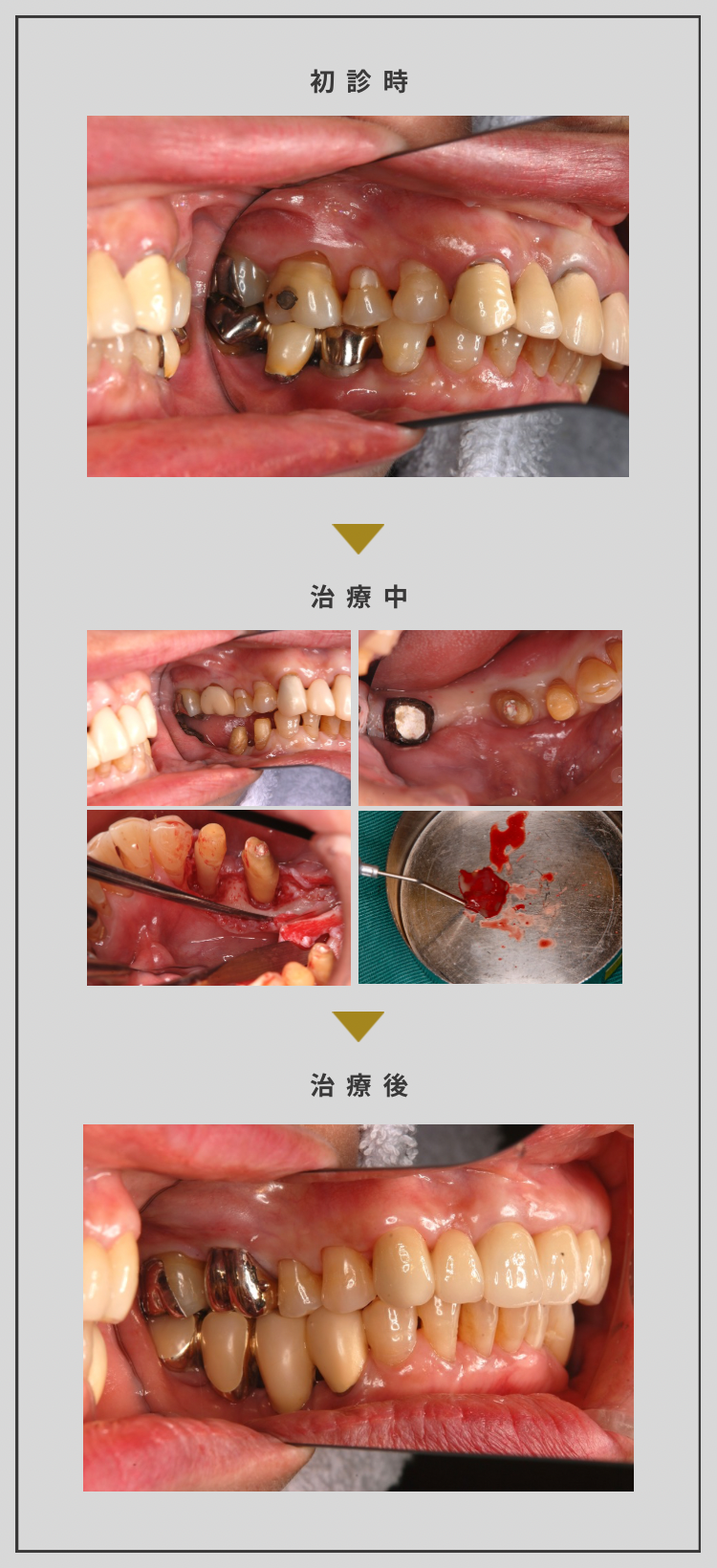

症例⑥

中等度歯周炎の患者さんに包括的に治療を行なった症例

| 治療期間 | 約1年10ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 それでも歯周ポケットの改善が認められなかった部位に、歯周外科処置により炎症改善を行っています。 |

| 費用 | 全て保険診療 |

| 保険の有無 | 保険診療 |

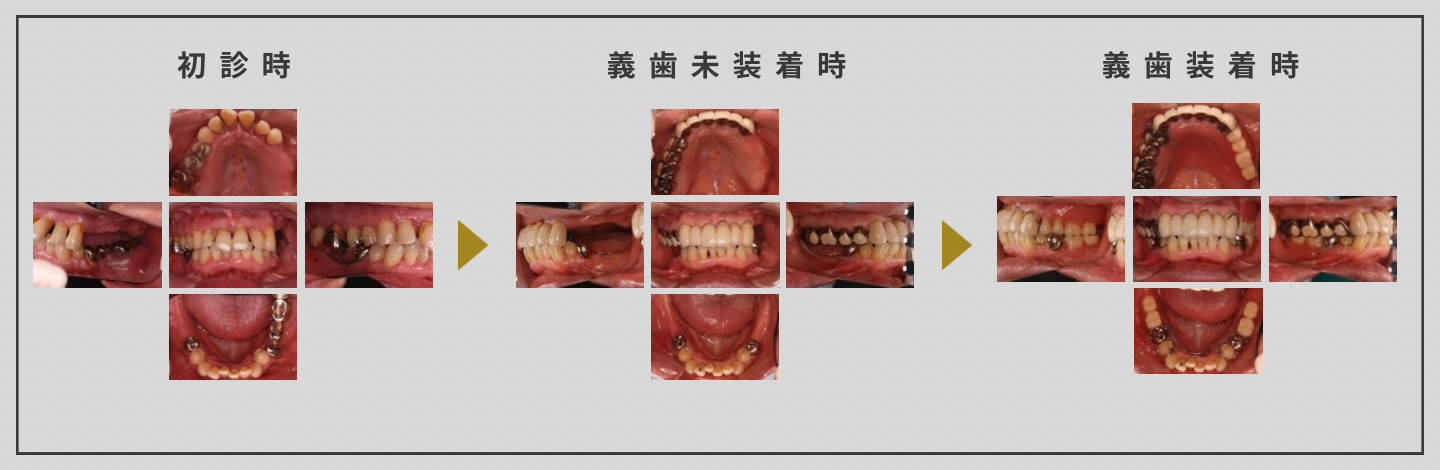

症例⑦

重度歯周炎により臼歯部の咬合支持域の喪失によりフレアーアウトが生じた症例

| 治療期間 | 約1年7ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 ある程度炎症が改善したため、ホーレー床タイプの義歯を装着しフレアーアウトを改善しました。 その後、歯周外科処置を経て補綴処置を行いました。 |

| 保険の有無 | 保険診療 |

症例⑧

中等度歯周炎患者に限局矯正を行なった症例

| 治療期間 | 約2年 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 また、保存不可能な歯の抜歯と、下顎前歯部の歯列不正の歯を1本抜歯しました。 その後歯周外科処置を行い歯肉の炎症が改善されました。最後に補綴処置により治療完了。 |

| 費用 | 歯周治療は保険診療 限局矯正治療は330,000円 |

| 保険の有無 | 自由診療 |

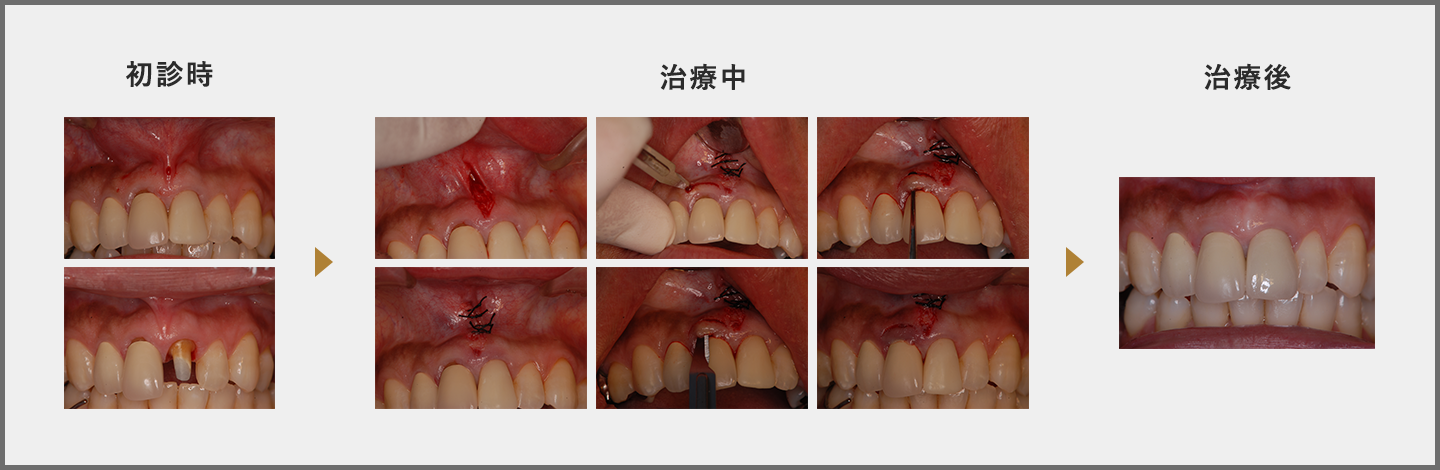

症例⑨

上唇小帯高位付着に対して小帯切除術、限局性歯肉退縮に対して半月状歯肉弁歯冠側移動術を行なった症例

| 治療期間 | 治癒まで約3ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 上唇小帯切除後、上顎右側中切歯の歯肉退縮に対して半月状歯肉弁歯冠側移動術を行いました。 |

| 費用 | 上唇小帯切除術は保険診療 半月状歯肉弁歯冠側移動術は自費診療で30,000円 |

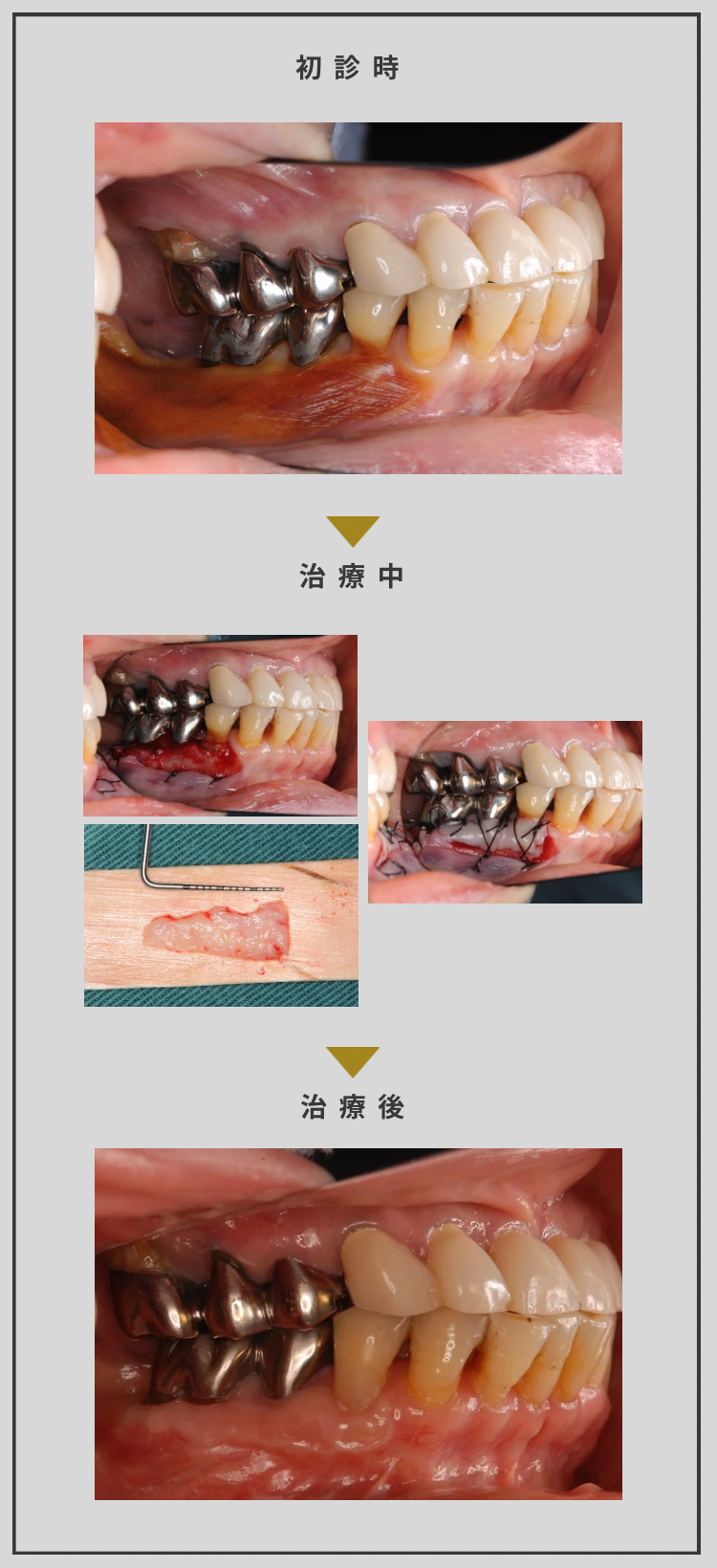

症状⑩

下顎右側臼歯部の角化歯肉幅が狭小のため遊離歯肉移植術を行なった症例

| 治療期間 | 治癒まで約3ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 下顎右側臼歯部の角化歯肉幅が狭小のため、患者さんの口蓋歯肉から歯肉を採取し移植をしました。 |

| 費用 | 保険診療で約7,000円 |

| 保険の有無 | 保険診療 |

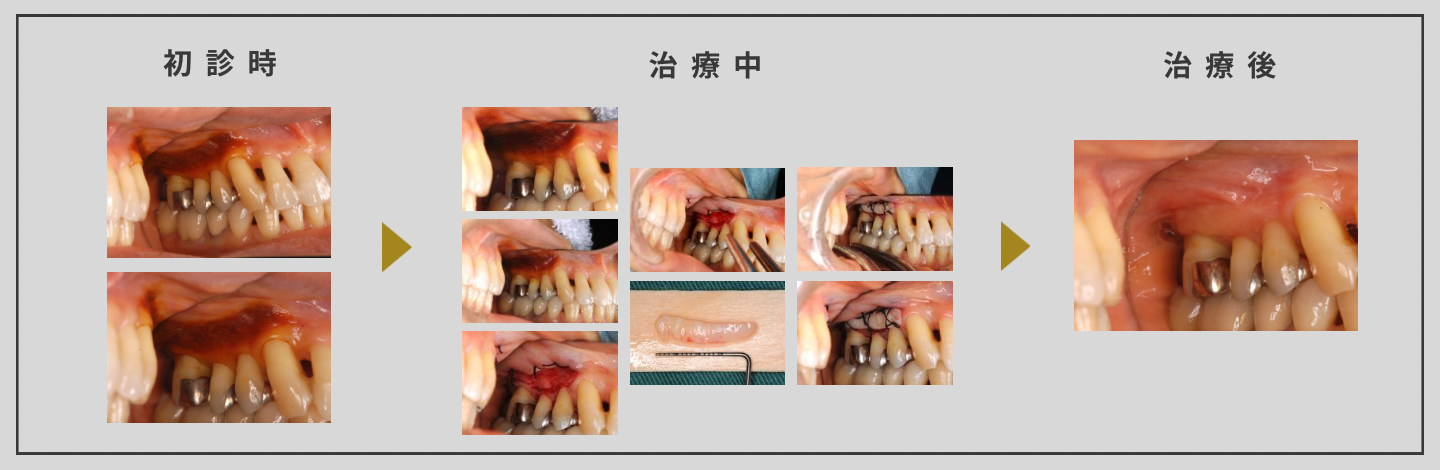

症例⑪

上顎右側臼歯部の角化歯肉幅が狭小のため遊離歯肉移植術を行なった症例

| 治療期間 | 治癒まで約3ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 上顎右側臼歯部の角化歯肉幅が狭小のため、患者さんの口蓋歯肉から歯肉を採取し移植をしました。 |

| 費用 | 保険診療で約7,000円 |

| 保険の有無 | 保険診療 |

症例⑫

薬物性歯肉増殖症患者に非外科処置で改善した症例

| 治療期間 | 約2年6ヶ月 |

|---|---|

| 治療内容 | 歯肉縁上歯石をスケーリングにて除去後に、浸潤麻酔による歯肉縁下歯石のSRPを行いました。 また不適修復物や不適補綴物の再治療を行いプラークリテンションファクターを取り除きました。 これにより、辺縁歯肉の炎症が改善されました。 |

| 費用 | 全て保険診療範囲内 |

| 保険の有無 | 保険診療 |

著者 Writer

- 横井 宏幸

- 役職:理事長/歯科医師

診療日:火・水・木・金・土

医療人として、人間として、

「信頼される歯科医院」を目指します。

【経歴】

神奈川歯科大学 歯学部 卒業

明海大学病院歯周病科 入局

2014年4月2日 LION歯科・矯正歯科 開院

【資格】

日本歯周病学会 認定医

歯科医師臨床研修指導医

歯科医師

【所属】

日本歯周病学会

関連コラム

COLUMN

歯周病はうつる?感染の仕組みと予防策を徹底解説

歯周ポケットとは|数値の目安と治療の必要性を解説

歯周病は手遅れになる?抜歯を避けるために今できるこ...

歯茎から膿が出る原因と治療法|歯周病やむし歯との関...

最新機器エアフローワンによるパウダークリーニングと...

あなたの歯茎は大丈夫?|今すぐできる歯周病のセルフ...

歯周病予防に配慮した歯磨き粉の選び方と成分のポイン...

歯周病の症状と重症化のサインとは

診療案内

一般歯科

虫歯や詰め物の脱離、口内炎などのさまざまな症状を治療します。

当院では治療に高倍率ルーペを使用することで、肉眼で行う処置よりも精密な診査・診断・治療が可能となっております。

歯周病治療

マイクロスコープやEr:YAGレーザーを使用して、歯周病の早期発見と再発の起こりにくい治療が可能です。

当院には歯周病でお悩みの患者さんが、セカンドオピニオンとして毎月多数来院されます。

院長が歯周病学会認定医のため、経験豊富な専門的知識と技術を駆使し、治療を行います。他医院で抜歯と診断された方も歯を残せる可能性があります。

歯周病でお悩みの方は、ぜひご相談下さい。

インプラント

インプラント治療は人工歯根を骨に埋入して、失った歯の機能を回復する治療方法です。

仕上がりが天然歯に近く、入れ歯やブリッジのように隣接する歯や歯茎に負荷をかけないため、長期的に見るとより多くの歯を残すことが可能です。

セラミック治療・審美歯科

「セラミックで審美性の高い被せ物や詰め物を入れたい」という患者さんのご希望にお答えできるよう、リーズナブルな価格で行えるセラミックを揃えております。

他院で複数の白い歯の治療をお考えの方や銀歯が気になっている方は、ご相談下さい。

根管治療

(マイクロスコープ)

マイクロスコープは、「肉眼で確認できないほどの小さな虫歯、歯石の発見」「歯の根の感染源の除去」を従来よりも精密に行うことができます。

肉眼よりも細かい部分に潜む感染源を精密に除去するこで、すべての患者さんの「なかなか治らない」にお応えしていきます

神経がない歯のウォーキングブリーチ治療

歯の神経が死んでしまった失活歯や無髄歯が黒ずむ現象は、多くの患者様にとって大きな悩みのひとつです。特に前歯など、日常のコミュニケーションで目立つ場所に変色が生じると、その影響は見た目や自信にも関わることがあります。しかし、通常のホワイトニングではこの変色を改善することはできません。 ウォーキングブリーチは、失活歯の内部に漂白剤を入れ、内側から変色を除去して白さを取り戻す治療法です。外見だけでなく、患者様の笑顔にも自信を取り戻していただけるホワイトニング技術です。

ホワイトスポット治療(Icon)

前歯の表面に白斑(ホワイトスポット)が急に出来た、または前からあって気になるなどのお悩みの方はいませんか?Icon治療は、ホワイトスポットを削らずに改善するための治療法です。この治療は虫歯の進行を抑え、審美的な改善を図ることができるため、「白いところが気になるけど歯はなるべく削りたくない…」、「気になるけど、歯科医院で“削る必要がないからそのままで良い”と言われた」等のお悩みのある方におすすめの治療法です。

ホワイト

ニング

当院では、歯科医院にて治療を行う「オフィスホワイトニング」、患者さんがご自宅で行う「ホームホワイトニング」、2つを組み合わせて行う「デュアルホワイトニング」が可能です。

初診時に歯科医師がお口の中を確認し、施術時に知覚過敏やそのほかの副作用が出やすいかどうかなどをしっかりと確認いたします。

矯正・

インビザ

ライン

「お子さまの将来の歯並びが心配」「歯並びが悪くて自信が持てない」「噛み合わせが悪くて食べ物がよく噛めない」などのお悩みを矯正治療で改善します。

当院では小児矯正から成人矯正まで、幅広い年齢層の治療が可能です。

また、短期間で行えるマウスピース矯正や気になるところを部分的に治す部分矯正にも対応しており、患者さんのご希望を考慮した治療方法をご提案いたします。

親知らずの抜歯

親知らずが骨の中に埋まっているような難症例では、親知らずの根が下顎を通る神経の束(下顎管)に接している場合があり、CT撮影にて3次元的に親知らずと下顎管の距離を把握することが大切です。

当院にはCT撮影が可能なレントゲンがあるため、大学病院に紹介されるような難易度の高い親知らずの抜歯も安全に行えます。

親知らずの移植

歯を失った部位に、インプラントやブリッジではなく機能していない(噛んでない)親知らずを移植して、欠損部位の機能回復はかります。

食べ物の歯ざわりなどの感覚をできるだけ残せるというメリットがあります。

入れ歯

保険適用の入れ歯から自費の入れ歯まで、しっかりと噛めるように丁寧に作製いたします。

審美性を考慮した入れ歯やより強度や適合性の高い入れ歯作製にも対応できますので、お作り直しをご希望の方もご相談ください。

静脈内鎮静法

「静脈内鎮静法」は点滴で鎮静薬を投与し、ウトウトとしたリラックス状態で治療を受けられるため、痛みや恐怖心を大幅に軽減できます。

当院には全国の歯科医師の中でもわずか0.5%未満しかいない日本歯科麻酔学会認定医が在籍しており、治療中は血圧・心電図・酸素濃度をモニタリングし、安全に配慮した診療を行っています。

スポーツ用マウスピース

(マウスガード)

スポーツマウスガードは、プレイヤーの安全とパフォーマンスを守る欠かせない装置です。LION歯科・矯正歯科のスポーツマウスガードは、高い保護力と快適な装着感を両立し、さまざまな競技に対応しています。 プロ選手からアマチュアまで、多くの方々に信頼されている当院のスポーツマウスガードで、安心してスポーツを楽しみませんか?

小児歯科

小児歯科はお子さまの成長や乳歯の特性などを考慮して、適切な方法を選択することが大切です。

小児歯科に精通した歯科医師が適切に診断を行ったうえで、焦らず、じっくりとお子さまと向き合い、お子さんの受け入れられる範囲を見極めてスピーディに治療します。

検診・

クリーニング

お口の健康維持や詰め物・被せ物・インプラントなどを長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスや歯磨き方法の見直しなどが大切です。

当院では3ヶ月から半年に一度来院していただき、虫歯や歯周病の有無などをチェックすることをおすすめしています。

妊婦歯科検診

妊婦の方を対象としました「無料の歯科検診」を行っています。

横浜市に住民登録している妊婦さんが対象となります。ぜひお問い合わせください。

口腔内スキャナー(光学印象)

詳しく見る

インプラント安定性測定器

詳しく見る

歯科用CT

詳しく見る

当院のご紹介

ABOUT US

LION歯科・矯正歯科

- 住所

-

〒232-0016

神奈川県横浜市南区宮元町2丁目26-3

- 最寄駅

-

横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」徒歩4分

横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅」徒歩12分

京浜急行「南太田駅」徒歩11分

京浜急行「井土ヶ谷駅」徒歩17分

- 駐車場

-

なし

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | △ | - |

- お電話でのお問い合わせ

-

045-315-5859

- 24時間受付