口内炎の原因|症状と対処法を解説

症状から記事を探す

「口の中が痛い…」

「食事のときにしみる」

そんなとき、多くの方が経験するのが 口内炎 です。

小さなできものですが、強い痛みのために食事や会話に支障をきたすこともあります。

口内炎は誰にでも起こり得る身近なトラブルですが、原因を正しく理解することで予防や早期改善につながります。

ここでは、歯科医の立場から「口内炎の主な原因」について詳しく解説していきます。

口内炎とは

口内炎とは、口の中の粘膜に炎症が生じた状態をいいます。

代表的なのは「アフタ性口内炎」と呼ばれるもので、直径数ミリの白っぽい潰瘍ができ、周囲が赤く炎症を伴うのが特徴です。

自然に治ることも多いですが、原因によっては繰り返したり長引いたりするため注意が必要です。

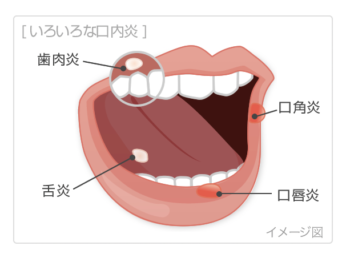

口内炎はどこにできやすい?

口内炎は以下のように、口の中のさまざまな部位に発生します。

・唇の内側(口唇炎)

・舌(舌炎)

・歯茎(歯肉炎)

・口角(口角炎)

・喉の奥

症状は、白っぽい潰瘍(かいよう)や水ぶくれ、赤い腫れなどで現れることが多く、痛みが強い場合もあります。

(第一三共ヘルスケアより引用)

口内炎ができる主な原因

ストレスや疲労

ストレスや睡眠不足が続くと、免疫力が低下し、口内炎ができやすくなります。

特に忙しい時や生活リズムが乱れがちな時期には、症状が出ることが多いです。

栄養不足

ビタミンB群、ビタミンC、鉄分などの栄養不足は粘膜の修復を遅らせ、炎症が起きやすくなります。

特に、偏った食事や不規則な食生活が続くと、口内炎のリスクがある程度高まります。

口の中の傷や刺激

食べ物や歯ブラシによる小さな傷が口内炎の原因になることがあります。

例えば、硬い食べ物や辛い料理が直接傷を刺激すると、そこから炎症が広がる場合があります。

ホルモンバランスの変化

女性の場合、生理に伴うホルモンの変化によって口内炎ができやすくなることがあります。

これはホルモンバランスの変動により、口内の免疫機能が一時的に低下するためです。

ウイルスやカビによる感染

単純ヘルペスウイルスによる「ヘルペス性口内炎」や、カンジダ菌による「カンジダ性口内炎」など、感染症が原因の場合もあります。

これらは痛みが強く、長引くことが多いため歯科医院での診断が必要です。

口内炎を予防するためにできること

栄養バランスの取れた食事

特にビタミンB群を含む食品(レバー、卵、納豆、緑黄色野菜)を積極的に摂取しましょう。

規則正しい生活

十分な睡眠と休養を取り、免疫力を維持することが大切です。

口腔内を清潔に保つ

毎日の正しいブラッシングと、歯科医院での定期的なクリーニングにより、細菌の繁殖を抑えることができます。

ストレスコントロール

趣味や運動など、自分なりのストレス解消法を取り入れることで口内炎の再発を防ぐ助けになります。

口内炎ができたときの対処法

刺激の少ない食事(やわらかい・辛くない)を心がける

市販の口内炎用軟膏やうがい薬を使用する

入れ歯や矯正装置による刺激は歯科で調整してもらう

ただし、2週間以上治らない、痛みが強い、頻繁に繰り返すといった場合は、必ず歯科や医療機関を受診してください。

まとめ

口内炎は「ストレス」「栄養不足」「口内の刺激」など、さまざまな原因で起こります。

多くは一時的なものですが、繰り返したり長引いたりする場合は全身の病気が隠れていることもあります。

大切なのは、原因を正しく知って生活習慣を整え、必要に応じて歯科医院で相談することです。

特に、入れ歯や矯正装置が粘膜を傷つけている場合や、2週間以上治らない口内炎は自己判断せずに早めに受診しましょう。

小さな口内炎でも、毎日の食事や会話に大きな影響を与えます。

お口の健康を守るために、気になる症状があるときは放置せず、歯科医院でチェックを受けることをおすすめします。