臭い玉(膿栓)とは?喉に白い塊ができる原因と正しい取り方・予防法

症状から記事を探す

「喉の奥から白い塊が出てきて、つぶすと強烈な臭いがする…。」

「うがいをしても喉の違和感が取れない…。」

そんな経験はありませんか?

その白い塊の正体は、「臭い玉(膿栓)」かもしれません。

臭い玉は口臭の原因になることもあり、放置すると不快なにおいを強めることがあります。

今回は、臭い玉の正体・できる原因・安全な取り方・予防法をわかりやすく解説します。

臭い玉(膿栓)とは?

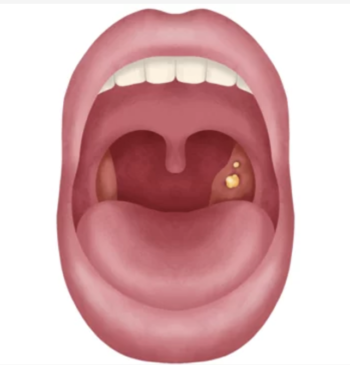

臭い玉とは、「扁桃(へんとう)」と呼ばれる喉の奥にあるリンパ組織のくぼみ(陰窩:いんか)に溜まる白や黄色の小さな塊のことです。

扁桃にはウイルスや細菌から体を守る免疫機能があり、戦ったあとの細菌やウイルスの死骸、食べかす、粘液などが固まってこの臭い玉が作られます。

この塊をつぶすと、強烈な臭いがするのが特徴です。

臭いの原因は、「硫化水素」や「スカトール」などの臭気物質。これらは、腐った卵や排泄物のような不快なにおいを発します。

臭い玉と口臭の関係

膿栓は口臭の大きな原因のひとつです。

KAKEN(科学研究費助成事業)の研究でも、膿栓から発生する揮発性硫黄化合物(VSC)が口臭に関与していることが示されています。

「いくら歯磨きをしても口臭が改善しない」という方は、臭い玉が原因の可能性があります。

膿栓と口臭の関連性に関する研究(KAKEN研究課題)

科学研究費助成事業(KAKEN)において、膿栓と口臭の関連性を明らかにするための研究が実施されました。

この研究により、膿栓が口臭の原因物質を産生し、口臭の一因となる可能性が示唆されています。

臭い玉が出来やすい人の特徴とは

臭い玉は、老若男女問わず、誰にでもできる可能性のあるものですが、できやすい人には特徴があります。

口腔内環境が悪い人

歯磨きや舌磨きを怠ると、口腔内に細菌が繁殖しやすくなります。

舌の表面(舌苔:ぜったい)に細菌が溜まると、臭い玉の原因になります。

口呼吸の習慣がある人

口呼吸をしていると口の中が乾燥しやすくなり、細菌が増えやすくなります。

乾燥すると唾液の抗菌作用が低下し、臭い玉が発生しやすくなります。

扁桃のくぼみが深い・扁桃炎になりやすい人

扁桃には細かいくぼみ(陰窩)がありますが、人によって深さが異なります。

陰窩が深いと、食べカスや細菌が溜まりやすく、臭い玉ができやすくなります。

扁桃の形は個人差があり、遺伝的要因も影響すると考えられています。

自分で臭い玉を取る方法

うがいをする

うがいは、声を出しながらガラガラうがいをする事で、喉が振動し自然と臭い玉が取れる場合があります。

ただし、強いうがいを繰り返すと、喉の粘膜に負担がかかり、かえって炎症を引き起こすことがあります。

綿棒や専用のピンセットで取り出す

直接取り除く場合は、清潔な綿棒や専用ピンセットを使って取り出すこともできますが、喉を傷つけるリスクが高いです。

誤って扁桃腺を傷つけると出血や感染の原因になりかねないので注意が必要です。

咳・くしゃみをする

喉に力を入れて咳をすることで、臭い玉が自然に飛び出すことがあります。

しかし、喉に力を入れすぎると、喉の粘膜を痛めることがあり、逆に違和感が長引くこともあります。

シャワーなどやウォーターピックなどで水圧を当てる

低水圧のシャワーや口腔洗浄器(ウォーターピック)を使って喉の奥を洗い流すと、臭い玉が取れやすくなります。

ただし、強い水流は粘膜を傷つけるため注意が必要です。

注意点

無理に取り除くと粘膜を傷つけ炎症や感染のリスクが高まります。

基本的には自然排出に任せ、頻繁にできる場合は耳鼻咽喉科で相談することをおすすめします。

臭い玉の予防法

正しい口腔ケアを行う

歯磨き・舌磨き・デンタルフロス を活用して、口の中の細菌を減らすことが大切です。

舌の汚れ(舌苔)を取り除くことも、臭い玉の予防につながります。

こまめなうがい

水や洗口剤でのうがいを習慣化すると、喉の奥の細菌を減らせます。

特に朝起きたときや食後にうがいをすると効果的です。

鼻呼吸を意識する

口呼吸をすると口内が乾燥しやすく、細菌が繁殖しやすくなります。

意識的に鼻呼吸をすることが重要 です。

鼻づまりがある場合は、耳鼻咽喉科で適切な治療を受けることが勧められます。

口腔内の乾燥を防ぐ

唾液の分泌を促すために、こまめに水分補給をしましょう。

水や白湯だとより良いでしょう。

まとめ

臭い玉(膿栓)は喉の奥にたまる白い塊で、口臭の原因となることがあります。

日常の口腔ケア・うがいで予防可能ですが、頻繁にできる場合は耳鼻咽喉科での相談が安心です。

当院では、口臭対策のためのクリーニングや口腔ケア指導も行っています。

口臭や臭い玉が気になる方は、お気軽にご相談ください。