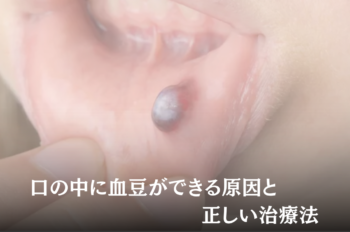

口の中に血豆ができる原因と正しい治療法

症状から記事を探す

頬の内側や舌、歯茎に突然「赤黒い膨らみ」ができて驚いた経験はありませんか?

これは「口腔内血豆(血腫)」と呼ばれるもので、口の中の粘膜下に血液がたまってできるものです。

見た目は紫色や黒っぽく、ぷっくりと膨らんでいるのが特徴です。

多くの場合、数日〜1週間程度で自然に治りますが、注意が必要なケースもあります。

口の中に血豆ができる主な4つの原因

①物理的な外傷

もっとも多い原因が「物理的な外傷」です。

頬や舌を誤って噛んでしまう

食事中や会話中に起こりやすいです。

熱い食べ物や飲み物でのやけど

急いで口に入れると粘膜を損傷し、血豆ができやすくなります。

こうしたちょっとした刺激が、口の中の血豆につながります。

②義歯や矯正器具の刺激

入れ歯や矯正装置の影響で粘膜が繰り返しこすられ、血豆ができることがあります。

合わない器具による擦れや圧迫

長時間の装着での摩擦

特に入れ歯やワイヤー矯正を使用している方は注意が必要です。

③歯科治療に伴うもの

歯科治療中に起こることもあります。

局所麻酔の注射

針が血管を傷つける場合があります。

治療器具による接触

器具が粘膜に当たってしまうことが原因になることもあります。

これは一時的なもので、多くの場合は自然に治ります。

④食べ物やアレルギー反応

食生活や体質も血豆に関係します。

酸性度の高い食品

トマトやレモンなどの柑橘類などが粘膜を刺激することもあります。

また、食物アレルギーやラテックスアレルギーが原因で、粘膜に血豆が生じる場合もあります。

アレルギーが関与していると考えられる場合には、医療機関で検査を受けることが大切です。

血豆は危険?放置しても大丈夫?

ほとんどの血豆は自然に消えるため、基本的には心配いりません。

しかし、次のような場合は注意が必要です。

2週間以上治らない

同じ場所に繰り返しできる

大きくなり続ける、破裂しても治らない

強い痛みや腫れを伴う、出血が止まらない

これらの症状がある場合、口腔がんや血液の病気などが隠れている可能性もあります。

単なる血豆と思って放置せず、歯科医院や内科での受診が必要です。

自宅でできる正しい対処法

血豆を見つけたときは、以下の点に注意しましょう。

潰さないことが一番大切

無理に潰すと感染や炎症のリスクが高まります。

口の中を清潔に保つ

柔らかめの歯ブラシで優しく磨き、うがい薬やぬるま湯でのうがいを取り入れると安心です。

刺激の強い食べ物を避ける

辛いもの・酸っぱいもの・熱い飲み物は血豆を悪化させることがあります。

安静にして自然治癒を待つ

小さな血豆であれば数日で自然に吸収され、消えていきます。

医療機関での治療法

医師や歯科医師は、血豆の状態を確認したうえで以下のような対応を行います。

検査

血液検査や組織検査を行い、腫瘍や血液疾患など他の病気の可能性を確認します。

薬による治療

抗菌薬や抗炎症薬、ステロイドなどを処方し、炎症や痛みを和らげます。

外科的処置

必要に応じて切開を行い、中にたまった血液を排出することがあります。

専門的な診断と治療を受けることで、症状の改善や再発予防につながります。

よくある質問

Q. 血豆を潰してしまっても大丈夫ですか?

A. 自分で潰すのは避けましょう。感染や炎症を起こす原因になります。

もし自然に破れてしまった場合は、口内を清潔に保ち、痛みや腫れが続くようなら受診してください。

Q. 血豆ができやすいのは病気のサインですか?

A. 何度も繰り返す場合は、血液の病気や腫瘍などが関係している可能性があります。

一度検査を受けてみると安心です。

Q. 子どもにも血豆はできますか?

A. はい、子どもでも誤って頬や舌を噛むなどで血豆ができることがあります。

小さい血豆なら自然に治りますが、大きい・痛がる・なかなか治らない場合は小児歯科や小児科で相談しましょう。

Q. 口の中に血豆ができないようにする予防法はありますか?

A. 硬い食べ物を無理に噛まない、合わない入れ歯や矯正器具は調整してもらいましょう。

ストレスや歯ぎしりが強い場合はナイトガードを使用するなどが予防につながります。

まとめ

口の中にできる血豆は、噛み傷ややけど、入れ歯や矯正器具の刺激など、日常の些細なきっかけで起こることが多いです。

ほとんどは自然に治りますが、繰り返す・治らない・大きくなるなど異常がある場合には注意が必要です。

当院では、口の中の血豆や違和感についての診察も行っています。

気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。