中心結節とは?原因・リスク・治療法を歯科医がわかりやすく解説

症状から記事を探す

「子供の歯の表面に小さな突起がある」、「学校の検診で“中心結節”といわれたけれど、放っておいていいの?」

このようなご相談を、保護者の方から受けることがあります。中心結節は一見すると小さな出っ張りのようですが、折れてしまうと神経にまで影響することもあるため、早めの対応が大切です。

今回は、中心結節の原因や放置したときのリスク、治療・予防法について詳しくご説明します。

中心結節とは?

中心結節(ちゅうしんけっせつ)とは、小学校高学年頃に生えてくる大人の歯(永久歯)のうち、特に下顎の第一小臼歯や第二小臼歯に見られる小さな突起状の構造です。発生率はおよそ数%といわれており、決して珍しいものではありません。

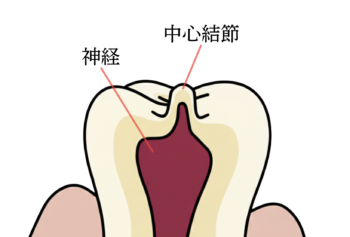

この突起は、歯の表面の真ん中やや内側に現れることが多く、外見上は「小さなツノ」や「こぶ」のように見えることもあります。

一見、単なる形の違いのように思われますが、中心結節の内部には歯の神経が通っている場合があるため、そこが折れてしまうと大きなトラブルにつながることがあります。

なぜ中心結節ができるのか?

このような形の異常は遺伝的な要因が関係している可能性もあり、兄弟姉妹で見られるケースもあります。

また、中心結節は上顎の歯や他の部位に見られることもありますが、最も多いのは下顎の小臼歯です。歯が生える時期(10〜12歳前後)に見つかることが多く、学校の歯科健診や歯科医院で指摘されることが多い傾向にあります。

折れるとどうなる?放置によるリスク

中心結節で最も注意すべきなのが、「折れてしまう」ことです。この突起はかみ合わせの際に上の歯と強く当たりやすく、特に食事や歯ぎしりなどで折れてしまうことがあります。

問題は、中心結節の内部に歯髄(しずい)=神経が通っていることがある点です。もし中心結節が折れて神経が露出すると、次のようなトラブルが起こります。

・強い痛みやしみる症状が出る

・神経が感染して炎症を起こす(歯髄炎)

・根の治療(神経を取る治療)が必要になる

・将来的に歯の寿命が短くなる可能性がある

このように、中心結節が折れると“むし歯ではないのに神経を取らなければならない”という事態に発展することがあります。

中心結節の治療・対処法

中心結節がある場合、折れてから治すのではなく、折れる前に予防的に処置することが非常に大切です。歯科医院では次のような治療を行います。

・樹脂(レジン)での補強

中心結節の周囲を樹脂性の材料でコーティングし、折れにくくします。噛み合わせの力を分散できるため、日常生活での破折リスクを大きく減らすことができます。

・ 徐々に削って高さを調整

中心結節が大きい場合は、いきなり削ると神経が近いため危険です。

そのため、何回かに分けて少しずつ削り、神経を刺激しないように高さを調整します。これにより、自然に歯の防御反応(第二象牙質の形成)が進み、折れても神経が露出しにくくなります。

・ 折れてしまった場合の処置

もし中心結節がすでに折れてしまった場合は、まず神経が露出しているかを確認します。

露出が小さい場合は覆髄(ふくずい)という神経を保護する処置で済むこともありますが、感染が進行している場合は根管治療(神経を取る治療)が必要になることもあります。

折れを防ぐための日常の注意点

・硬いもの(氷、ナッツ、スルメなど)をかむのを避ける

・歯ぎしり・食いしばりがある場合は歯科で相談

・定期的に歯科検診を受け、結節部分の状態を確認

また、中心結節のある歯は磨きにくい形をしているため歯ブラシで丁寧に清掃し、むし歯や歯周病を防ぐことも重要です。

まとめ:中心結節は早めの発見と予防的処置が大切

中心結節は、見た目は小さな突起でも、歯の神経とつながっている大切な構造です。

折れてしまうと痛みが出たり、神経を取らなければならないケースもありますが、早期に発見し、レジン補強や段階的な削合などの処置を行えば、歯を長く健康に保つことができます。

お子さんの歯やご自身の歯に小さな突起が見られた場合は、大きなトラブルになる前に早めに歯科医院でご相談ください。

LION歯科・矯正歯科では、CT撮影やマイクロスコープによる精密な診査・診断を行い、歯を守る最適な方法をご提案しています。

気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。