歯が溶けるのはむし歯だけじゃない!酸蝕症の原因と予防法

症状から記事を探す

気づかないうちに進行する「酸蝕症」とは?

「歯が溶ける」というとむし歯を思い浮かべる方が多いと思います。

ところが、近年注目されているのが 酸蝕症(さんしょくしょう) という病気です。

酸蝕症は細菌が原因ではなく、飲食物や胃酸などの酸によって歯の表面(エナメル質や象牙質)が化学的に溶かされてしまう状態を指します。

健康志向の高まりから炭酸水やフルーツビネガーを摂取する機会が増えたことも、患者さんが増えている背景と考えられています。

今回は、その原因・症状・予防法についてわかりやすく解説します。

酸蝕症を引き起こす「酸」の正体

酸蝕症は、口腔内が酸性(pH5.5以下)に傾き、その状態が続くことで歯質が溶けていきます。

原因は大きく「外来性(飲食物)」と「内因性(体内)」に分けられます。

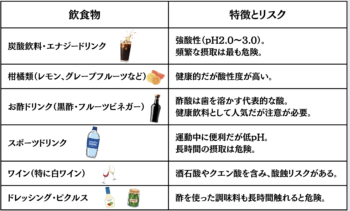

外来性の原因:日常に潜む酸性の飲食物

私たちが普段口にしている食品の中には、意外と酸蝕症のリスクを高めるものが多くあります。

☆キーポイントは 「酸性度の強さ」と「歯に触れている時間」 です。

通常の飲食であれば、酸が歯に触れる時間は短く、ごくわずかしか溶けませんし、再石灰化によって回復するため心配はいりません。

しかし、問題となるのは酸を長時間にわたって摂取し続ける場合です。

一日中、酸性の飲み物や食べ物を取り続けてしまうと、歯の溶解が大きく進み、再石灰化が追いつかなくなってしまいます。

内因性の原因:胃酸による化学的侵食

体内の酸である「胃酸」も酸蝕症の大きな原因となります。

胃酸は非常に強い酸性(pH1.0〜2.0)のため、歯に与えるダメージは甚大です。

・逆流性食道炎(GERD):胃の内容物が逆流し、就寝中に歯に長時間触れることで進行。

・つわり・摂食障害:頻繁な嘔吐で胃酸が歯に触れると、短期間で奥歯の裏側などが大きく溶けてしまいます。

酸蝕症の主な症状とリスク

酸蝕症は、むし歯のように穴があくのではなく、歯の表面がじわじわと薄くなっていく病気です。

初期症状を見逃さないことが大切です。

1. 歯の表面の変化

健康な歯はつやがありますが、酸蝕が進むと光沢を失い、白く濁って見えます。

さらに進行すると象牙質が透け、歯が黄色っぽく変色します。

2. 知覚過敏

エナメル質が薄くなり象牙質が露出すると、冷たい飲み物や風で「キーン」とした鋭い痛みを感じるようになります。

酸蝕症の代表的な症状です。

3. 歯の形の変化

・奥歯の噛む面がすり鉢状にへこむ

・詰め物だけが浮き出して見える

放置すると噛む力が低下し、歯の破折やむし歯のリスクも高まります。

酸蝕症を防ぐためにできること

一度失われたエナメル質は元に戻らないため、予防が何より大切です。

自宅でできる予防法

・ダラダラ飲食を避ける:酸性の飲食物は短時間で摂取。

・水やお茶で口をすすぐ:酸を洗い流し、中性に近づける。

・ストローを活用:酸が直接歯に触れるのを防ぐ。

・酸性の飲食後はすぐに歯を磨かない:水ですすいでから磨くか、5〜10分ほど待ってから歯磨きをしましょう。

・フッ素入り歯磨き粉を使う:歯を酸に強くする効果がある。

歯科医院でできる予防・治療

・高濃度フッ素塗布:家庭用より効果的に歯を強化。

・定期検診:初期の酸蝕を早期に発見。

・原因疾患の治療:逆流性食道炎や摂食障害があれば医科との連携も重要。

・補修治療:進行して歯が欠けたり失われている場合にはレジンや金属、セラミックによる修復が必要。

まとめ:歯を守るために酸蝕症対策を

酸蝕症は気づかないうちに進行し、失った歯質は元に戻りません。

しかし、正しい知識と習慣で予防することは十分可能です。

「歯がしみる」「黄ばんできた」「奥歯の形が変わった」

こんな症状があれば、「酸蝕症かも?」と考え、早めに歯科医院で相談しましょう。

大切な歯を守るために、今日から酸蝕症対策を始めてみてください。